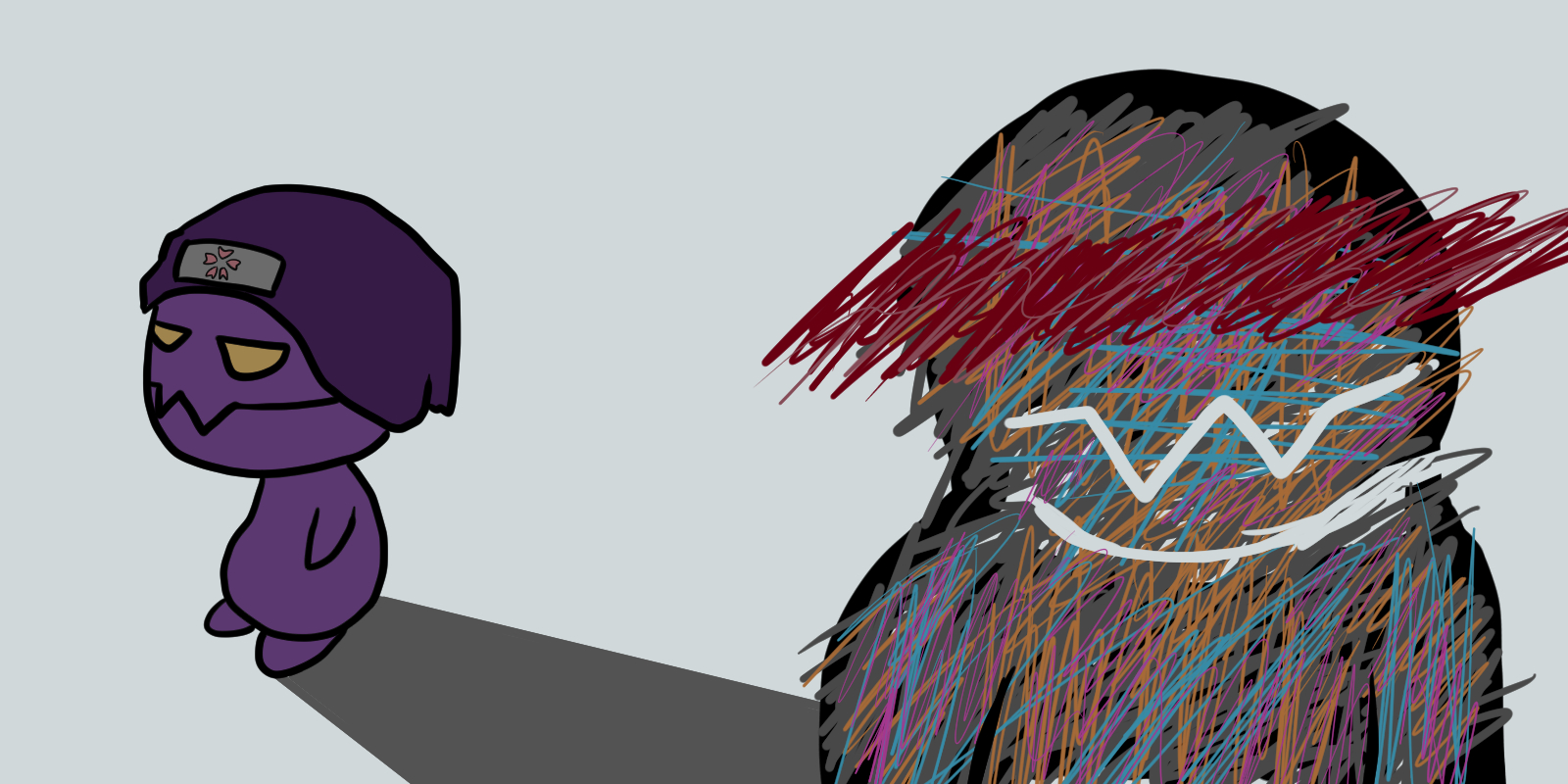

0

「復讐は何も生まない」

小説でも漫画でも、あるいはドラマでも何でもよいが、どこかで聞いたことのあるような陳腐な言い回しだ。これは随分と的外れな忠言であるように思う。復讐を望む者は何かを生み出すことを求めているわけではないだろう。その胸に猛り続ける遺恨を、怨嗟を、憤怒を抑えられないから、復讐相手に有形無形の暴力としてぶつけるのだ。そこに生産性などあろうはずもない。そんなことは言われるまでもなくわかりきったことだ。何かを知ったような顔をして、どこかで聞いたような安っぽい言葉を使って、何を得意げに諭しているのだろうか。

「正しさ」というものは人によって、時によって、所によって変わる曖昧でいい加減なものである。それでいて、「正しい」者は認められ、そうでないものは蹴落とされるのだ。復讐を志した時点で、自分の中の「正しさ」と世間の言う「正しさ」は交わらないものとなるが、それもやはりわかりきったこと。自分を傷つける世間の「正しさ」に従うのなら、それは自分を邪で悪しき者であると認めることだ。どうせ邪悪に生きるのなら、復讐を望むことに何の呵責があろうか。

なにもせずともお前らは、我らを邪悪と蔑み罵り踏みつけ石を投げるのだろう。ならば、我らが我らの「正しさ」に従い、何も生み出さず、何も救われず、何も報われない復讐を望んだとて、それを咎める資格を誰が持つというのか。

この邪念こそは、お前らが無邪気につけた我が傷痕より流れ出てやまない心の膿なのだ。

この悪念こそは、お前らが悪意なく向けた言葉により生まれた鏡写しの醜い化生なのだ。

この毒念こそは、お前らの毒にも薬にもならぬ悪趣味な娯楽により蓄積されたものなのだ。

そして、この憎念こそは、お前らの不幸という蜜で晴らすことを切望する我が世界の曇天なのだ。

「 」には復讐の資格がある。そのはずだ。その好機が今、目前に横たわっている。為せば、きっとこれまでに味わったことのない甘美を感じることができるだろう。今の「 」ならうまくやれる。「 」の惨めさを、屈辱を、心細さを、思い知らせてやることができる。

ああ、しかし--。

1

今のわたしは「わたし」という一人称を用いることが多い。これは社会に出てから使い始めたものであるが、始めのうちは口慣れない言葉で不思議な気恥ずかしさがあったことを覚えている。しかし、■年も使っていれば馴染むもので、いまやこうして文章を書く時であっても、特段に意識をしなければ「わたし」が自然に出てくるようになった。幼い時分に自身の名前を用いたことに始まり、ぼく、わたしと順当に一人称も成長をしてきたように思う。

一人称という括りでなければ、自分を指して呼ぶ名前はこれまでに何種類かを用いてきた。遍歴を振り返れば、「咎負う夢」、「不死なる廃品」、「ヒトモドキ」、「自己愛のケダモノ」、「路傍の殺生石」……身分不相応に大仰な名づけをしていると、我ながら可笑しく思える。いずれも少なからず自嘲の意味合いを含むものの、自身を定義する二つ名を持つことで、腐りそうな心を鼓舞し、今日を生きる活力を絞り出すという重要な役割を持っている。「自分は誰か」という終わらない問いに対して、「自分は『自己愛のケダモノ』なる者である」というように明確な答えを持つことは、今ここに確かな自分が役目を持って存在していると規定できるのだ。

そのように、自身を指してどのようなものかを定めたがるわたしであるが、一人称を持たず、二つ名と呼ぶべきものの無い時期があった。仰々しい二つ名なぞはともかくとして、何故一人称を持たなかったのか。それは簡単かつ理屈の通るもので、他人と話すことが無かったからである。

あれは高校に入学したばかりの頃のこと。大人数の前でのスピーチの失敗による羞恥。友と思っていたものが陰で自分を嗤っていた事を知って芽生えた猜疑心と人間不信。弱い心はすっかり折れて、他人を前にして言葉を発することに恐怖を覚えるようになった。

より正確に言うのなら、文字通り全くの「無口」になったわけではなかった。家族の前では最低限のコミュニケーションは必要であったし、アルバイト先でも必要な申し送りや声掛けはしていた。しかし、学校では……特にクラス内においては、もしかしたらわたしの声を聞いたことがない者もいたのではないかと考える程度には無口であった。なのでわたしは、ぼくでもオレでもなく「 」だった。

その身体の造形に優れるわけでもない人間が、言葉も発さず身動きすらも最小限でそこにいるのなら、それは画になるものでもなく、ただただ不気味なオブジェクトである。生物でなく静物であると捉えられてもおかしなことはない。つまり、彼ら彼女らが、自分たちと同じ人間であることを忘れるというのも、無理からぬ話ではある。わたしが振り返るには得心のいくことではあるが、当事者である「 」にとっては理不尽な話であった。

わたしから見ても「 」から見ても、なにか劇的なことがあったわけではない。面白みがない、特別さがない、おそらく何の悪意もない。そんなつまらない言葉遊びは、きっと彼ら彼女らの暇つぶしにもならぬ暇つぶしだったのだろう。箸が転んでもおかしい年ごろなのだから、「キモいクラスメイト」を揶揄するのはさぞかし面白かったのだろう。容姿を嗤われ、振る舞いを嗤われ、妙なあだ名をつけられて、ただ居るだけで嗤われる。

でも、それだけなのだ。殴られるわけでもない。物を捨てられるわけでもない。わざわざ労力をかけてまで玩具にする価値もない。つまりは「 」はその程度の存在だったのだ。

高校入学以前にも、似たようなことはいくらでもあった。謎の菌の媒介者として扱われたり、やはり容姿を嗤われたり、あるいは居るだけで舌打ちされることもあった。ただ同じ地域に住むだけの同じ年齢の子どもを集めれば、一定数は「そういう人種」が混入するのだろう。もちろん嫌な思いはしたが、それでもその当時は友人がいた。それだけのことで、学校に行くことも嫌な事ばかりではなかった。

だが、高校には友はいない。友の様な顔をしていた彼は、裏で「 」を嘲る敵であった。「 」にできることは少ない。彼ら彼女らの視界に入るよりも先にこちらから補足して、視界の外に逃げること。それが叶わないのなら、今から悪趣味なあだ名で呼ばれるぞという心の準備をしておくこと。少ないながらに、できることはあった。だから、「 」は無力ではなかった。

2

異物を排除しようとするのは、群れを形成する生物として当然の心情である。からかってみようと暴言を投げつけてみようと表情を変えず、目線すら寄越さない木偶。感情や思考を持つように見えないオブジェクトは、多数派であり普通であり正しい彼ら彼女らにとっては排斥すべき異常であったのだろう。だから、暇つぶしの為の道具として扱ったとして、罪悪感などあろうはずもない。むしろ、異常存在に対して攻撃を行うのだから、それは正義の執行であるとさえ言える。「自分たちとは違うもの」は悪であり敵であるのだから。

悲喜交々を抱えて邪悪であることに胸を張る今のわたしならば、彼ら彼女らの正義に真っ向から対峙するだろう。しかし、「 」はまだ悪性の自認を持たず、道理を知らず、何故に「正義」の捌け口にされているかをわからないでいた。

とはいえ、2年弱をそのように過ごす内、わからないなりに気づいたことはあった。

泣いても喚いても、事態が好転することは無い。

それはそうだ。赤ん坊ではないのだから、泣いたところで誰かが助けてくれるわけもない。いわんや、虚栄心により惨めさを人前で顔に出さないようにしていた「 」ならば、その涙を知る者はきっといなかった。誰が助けてくれることもないのなら、きっかけは「 」自身がつくらなければならない。どうせ群れに馴染めないでいるのなら、今更奇行のひとつやふたつ、嗤われたとて怖くもなかろう。

前々から、会話の端々で「 」の好きなゲームの名前を出していたクラスメイトがいた。ジャンルがジャンルだけに人前で口にするのもはばかられるものではあるのだが、それを臆面もなく言える彼が羨ましく妬ましかった。そして、「 」も同好の士であると明かしたかった。

それを行動に移した。そして、「 」は高校生活残りの1年だけという短い付き合いとなる友を得た。得難き友を得たのだ。

そうなると無口ではいられない。いる必要がない。目前に言葉を発することに恐怖を覚えない相手がいるということの安心感から、胸は躍り、口はまわり、まるで人が変わったようだと言われた。

ところで、彼ら彼女らというのは、なにも不特定多数の生徒たちすべてを指すものではない。特定少数の人物である。はっきりと数えてはいないが、10人以上20人以下といった範囲の人数であった。クラスメイトの中にもいたし、クラス外にも学年外にもいた。

すれ違うたびに下手くそな節をつけてあだ名で呼ぶ者。聞こえない振りをする「 」に対して「ベートーヴェンかよ!」と妙に学のある嗤い方をした者。容姿を揶揄して「○○の偽者」として屈辱的な呼び方をした者。髪を引っぱるという、唯一身体の接触を伴う行動を起こした者。生徒会長という立場を利用して「 」の非公開の作文を仲間内の笑いの種にした者。お前らは取り敢えずどうでもいい。よくはないが、遭遇率もそう高くはないのでいちいち気にしてはいられない。

「 」の目下の敵はクラスメイトの「彼女ら」であった。彼女らは3人1組で行動することが多かった。「 」を見かけるだけで嗤った。「 」が彼女らに何をしたのかは知らないが、気持ち悪く辛気臭く異常である木偶だから、何を言っても許されると思ったのかもしれない。

「 」に友人ができたことで、事態が変化して気が付いたことがあった。彼女らは3人ともが「 」を積極的に嗤っていたわけではなかった。うち1人が、面白おかしく「 」の事を玩具にしていただけだった。対象が自我を持たないオブジェクトでしかないのだから、それについて彼女らが何を気にすることもなかったようだ。

しかし、事態は変わったのだ。「 」にも友と呼ぶべきクラスメイトができ、趣味の話をして表情を変えて見せたのだ。自我を持たないだなんて、とんでもない。「 」が人格のあるただの人間であることがわかり、彼ら彼女らの内の何人かは嗤うことをやめた。

時を同じくして、3人組のうち1人であった彼女を教室で見ることが極端に少なくなった。寒い時期の事だったので、風邪でもひいたかと気に留めていなかったが、どうにも話は違うようだった。

女生徒というのはどうにも噂が好きなようで、不正確ではあろうものの、まことしやかに語られていたのが「仲良し3人組を構成していた残りの2人から避けられるようになり、保健室登校になった」ということだった。それも、彼女を見かけなくなった時期と噂話の内容をすり合わせると、これまで「 」を散々に嗤っていたこともどうやら一因であるらしい。まあ、少なくとも無辜のクラスメイトを嗤いものにするのだから、褒められた性格ではなかったのだろう。「 」に関係なくとも友情の崩壊はあり得ただろう。

しかし、ああ、この感情はなんだろうか。胸のすくような心地よさ。クラスに居場所がなく惨めさを感じていた「 」に毎日のように追い打ちをかけていた彼女が、教室にくることもできなくなっている。これは立場の逆転……ではない。「 」は友に陰口をたたかれようと、クラスメイトや名も知らぬ他学年の生徒に嗤われようと、教室には来ていた。一方で彼女は友人に突き放された「ぐらい」で教室に来れなくなっている。

これはなんとも。なんとも、気味の良い話である。「 」に向けられていた陰湿さに彼女自身が苦しんでいるのだ。「 」はようやくにして、彼女に負けなかったと誇れるのだ。彼ら彼女らのうちのたった1人に過ぎないが、自身の殻に閉じこもり耐えるのみでなく、捨て鉢で行動を起こしたことで影響を与えることができたのだ。

万能感が心を満たしていく。今の「 」ならば、残りの彼ら彼女らから何を言われようと唾棄できる。弱った彼女に仕返しをすることもできるだろう。

3

幼い頃より母から言い聞かされてきたことがある。

「女の子には、優しくするんだよ」

■■でも、ぼくでも、わたしになっても。刷り込みの様に、行動の基準になっている。それは「 」の時分でも変わらないことで、そして彼女もまた女の子であるわけで、ああ困ってしまう。優しくしないといけないのなら、仕返しなんてしようもない。

小中学生の頃に、嫌なことをした相手に仕返ししようとした■■に母が言ったことがある。

「やり返してどうなるの? ■■はそれでどう思うの?」

まだまだ幼かった自分は、これに答える言葉を持ち合わせていなかった。結局その時は仕返しのひとつもできなくて、その後もずっと母の言葉を引きずって、種々の創作物に触れるようになって「復讐は何も生まない」なんていう陳腐な言い回しに度々目にするようになって、「ああそうか」と納得してしまった。

しかし。だが。でも。

彼女は「 」を嗤った。品性下劣。すなわち女の子ではない。ならば優しくする必要はない。遠慮をする必要なんてどこにもない。

そして今の「 」はかつての問いに答えることもできる。

「やり返してどうなるの?」

どうにもならないよ。建設的ではないし、生産性もないし、具体性なんてありはしないけど、どうにもならなくても、自分がどうにかなってしまわないように、できることをするのが仕返しなんだよ。努力をせず、勝利を得ることはなく、友情を裏切られた■■は、もう望まれるような「いい子」ではないんだよ。それどころか一人称を失くした「 」なんだよ。

だから、仕返しをするという選択肢をとる自由が「 」にはある。

仕返し、報復、逆襲……。呼び方は何でもよいけれど、世の陳腐な言い回しに合わせるのなら、復讐と呼ぶのが相応しい。

「復讐は何も生まない」

わかっているとも。そもそも何かを生み出す為の行いではないのだから。では逆に考えてみて、彼ら彼女らが「 」を嗤ったのは何かを生み出す為の行動だったのか。結果的に復讐心が生まれたわけだが、それを目的としたものではないだろう。ならば、何事もどのような結果になるのかは、行動を起こしてみないとわからないのだろう。何かを生み出すかどうかなんて、行動する切欠として考慮に入れるようなものではない。

4

どのようにすれば、復讐を為すことができるのだろうか。

彼女が「 」にそうしたように、容姿や振る舞いを嘲ろうか。いや、それは論外だろう。他人の容姿を嗤うなどという下種な行いをしてしまえば、彼ら彼女らと同じようになってしまう。自ら怨敵に並び立ってどうするのだ。彼ら彼女らと「 」は真逆なのだ。あれらは群れを成して、多勢に無勢の「 」を見下した。「 」はひとりきりであれらの野蛮さを見えない振り聞こえない振りでやりすごした。ならば、彼女への返報もまた真逆の行いが良いに違いない。

友人と距離ができ、教室に居場所を無くした憐れな彼女。僅かではあろうがその気持ちは分かるとも。「 」もまた、ついこの間まで友人もなく、登校するのが苦痛だったのだから。その原因の一端を担っていた彼女に因果が巡っているというのは憐れと言うほかない。そんな憐れな彼女に最大限惨めな思いをさせる方法があるのなら、それは「 」が許し歩み寄ることだろう。噂から推測したとおり「 」への態度が交友関係を瓦解させたのなら、その「 」が彼女を許せば、彼女も救われるのではないか。そして、見下していた「 」に許されるなど、彼女にとってどれだけ屈辱的であろうことか。考えただけで胸が高鳴るというものだ。

ひと目を憚らず悪口雑言を吐き、大声で笑うような品の無い人種に歩み寄ろうなど、本来なら想像だにしない選択肢ではあるが、今の「 」は友人を得るとともに万能感にあふれている。今の「 」ならば、十分に実行可能な企みだ。

「 」には復讐の資格がある。そのはずだ。その好機が今、目前に横たわっている。為せば、きっとこれまでに味わったことのない甘美を感じることができるだろう。今の「 」ならうまくやれる。「 」の惨めさを、屈辱を、心細さを、思い知らせてやることができる。

ああ、しかし--。

しかし、本当にそれでよいのだろうか。

彼女ひとりに復讐したところで、その他の彼ら彼女らへの見せしめにすらなりはしない。当然、「 」の気が完全に晴れるというものでもない。まさに何も生まない復讐だ。たったひとりを標的に、陰険に蔑み嗤うのでは、結局あれらと同じになってしまう。

ああ、危なかった。人道を踏み外すところだった。群れなければ何もできず、知性を感じない鳴き声の如き笑い声で「 」を脅かすあれら。あんなものと一緒になってたまるものか。であるのなら、彼女ひとりへの復讐心などという些末事にかまけてはいられない。彼女のことなど放っておくべきだ。一時の気まぐれで「 」を玩具にしたことで自ら人間関係を壊したことを悔い続ければよい。なまじ「 」が手を差し伸べるようなことをして反省などされてはもったいない。あれは一生、性悪のままで他人に嫌われる生き方をすればいい。もはや「 」を脅かすものでなくなった以上、路傍の石ころよりもなお、気に留める必要のないものだ。唾棄すべき存在だ。勝手に破滅しろ。

5

どうでもいいと思っていた彼ら彼女らすべて十把一絡げに対する一番の復讐とは何か。遡る事10年と少し。幼稚園の先生が言っていた。

「自分がされた嫌なことは、ほかのひとにやっちゃダメ」

なるほど。非常に参考になる。自分がされて嫌なことを返してやるのが、道義的であり、礼節ある振る舞いであろう。「 」は自分の価値も意味も無きものとして、ただ嗤われたのが気に入らない。これをそのまま返してやろう。あれらの存在や行いが何の意味も価値も無かったということにしてやるのだ。

だから。

お前らが嘲笑った「 」は、挫けることもなく学校に通い続ける。排斥などされてなるものか。お前らの行いなど、お前らが見下す「 」ひとりを動かすこともできないほどに、何の意味も無いのだと知れ。お前らが群れたところで「 」ひとりにすら劣るのだ。

「 」はお前らに勝てずとも、決して負けはしない。断じて許しはしない。絶対に復讐を完遂する。お前らと真逆に、人を嗤わず踏みつけず、群れずとも事を為し、異物・変人・少数派のままで「正しく」なってやる。お前らの対存在となって、それが「正しい」とされるのならば、お前らが誤った存在であったという証明になる。

これは卑俗の身なれども、その裡に高潔さを、高貴さを、高尚さを偽って「正しく」成ってやる。

6

それより時は進み、些末事を重ねた。まだ復讐は続く。ながくながく、死ぬまで続く。

お前らが嘲笑ったわたしは、今もこうして生きている。死にたくないから、生きる屍のごとき惰性で生きている。お前ら程度では、わたしひとりを殺すこともできなかったのだ。お前らの行いは幼稚な悪口以上の何物でもない。わたしはお前らの顔も名前も覚えていない。

つまり! お前らの一切合切は! 何の意味も! 価値も! 能も! 名前すらも無いこの世の無駄なのだ!

残念なことに、わたしは「正しく」は成れなかった。そもそもが、異物・変人・少数派である以前に悪性であった。であるのなら、その芽を踏みつけただけのあれらの行いは、やはり正義として肯定されるべきものだったのだろか。

知ったことかそんなもの。どうせわたしは悪性なのだ。肯定されるべきものを否定してこそ、わたしというモノの在り方であろう。

「復讐は何も生まない」

などと理解者の仮面をかぶったその他大勢の憎念断とう類に何がわかるものか。

わたしはこれからも復讐する。高潔さを偽装して、ひとに優しい振りをして、深入りはせず興味も持たず、どこの誰かも既に分からぬお前らに、わたしが死ぬまで復讐し続ける。

コメント